文 |?明清家具研習(xí)社

直材�、彎材結(jié)合的榫卯是古典家具中最基礎(chǔ)����、最常見(jiàn)、也是應(yīng)用最多���、用途最廣的榫卯類(lèi)型�����。

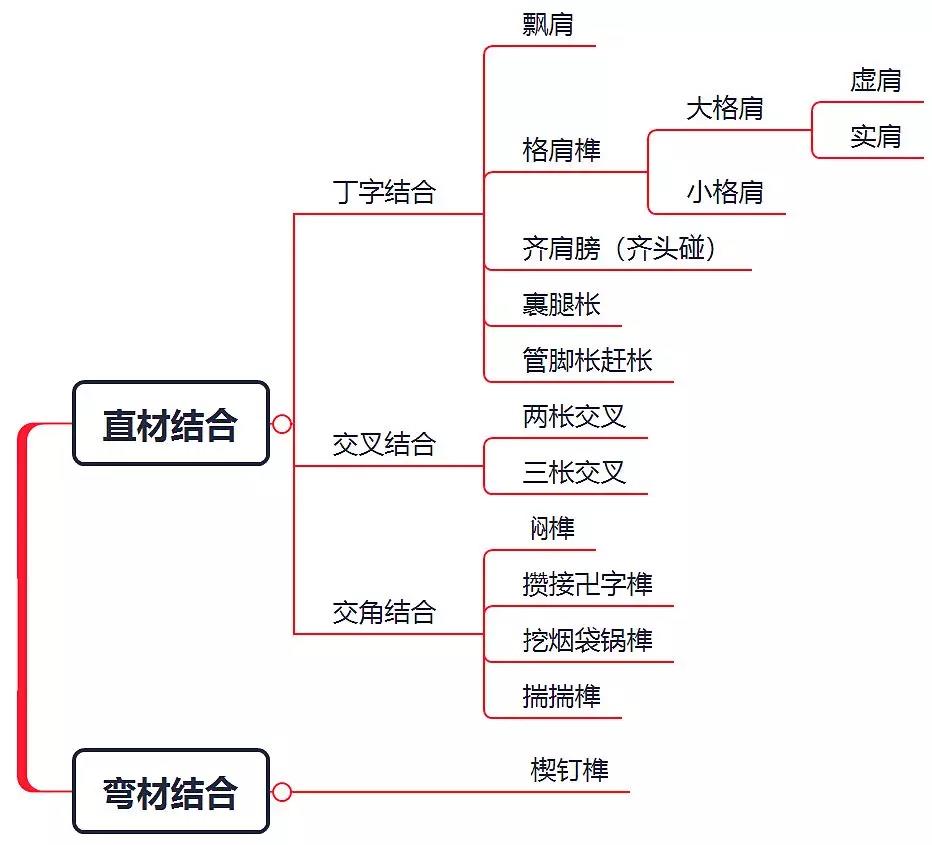

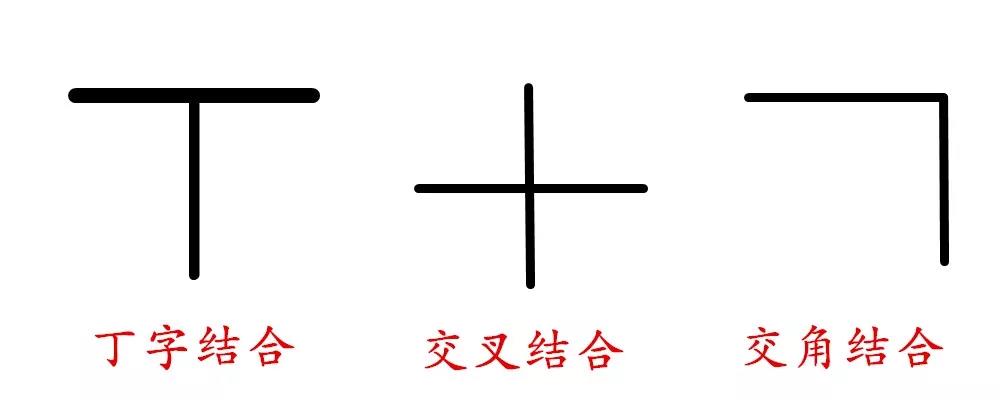

彎材結(jié)合的榫卯比較清晰��,只有一種——楔釘榫�����;直材結(jié)合的榫卯情況就復(fù)雜多了����,根據(jù)他們相交的形態(tài)����,

研習(xí)君把它劃為三大類(lèi):丁字結(jié)合�����、交叉結(jié)合����、交角結(jié)合�。而在每一類(lèi)中,又有多種情況����,整體框架體系如下圖所示:

下面我們將一起針對(duì)上表體系逐條進(jìn)行研習(xí)���。對(duì)比直材����、彎材的結(jié)合情況�,彎材較簡(jiǎn)單,我們從彎材結(jié)合開(kāi)始說(shuō)起��。

mortise-tenon connection

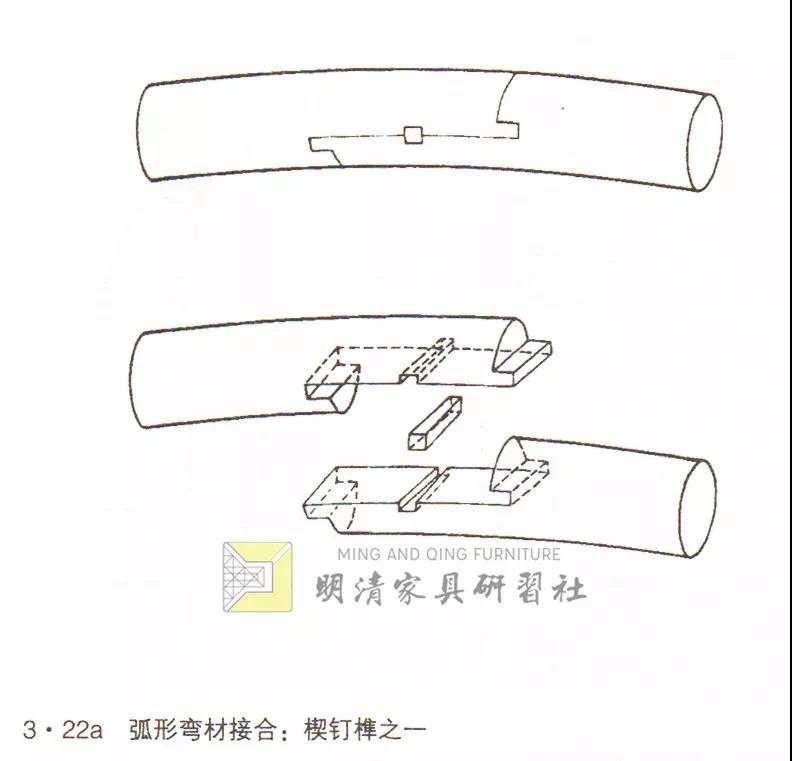

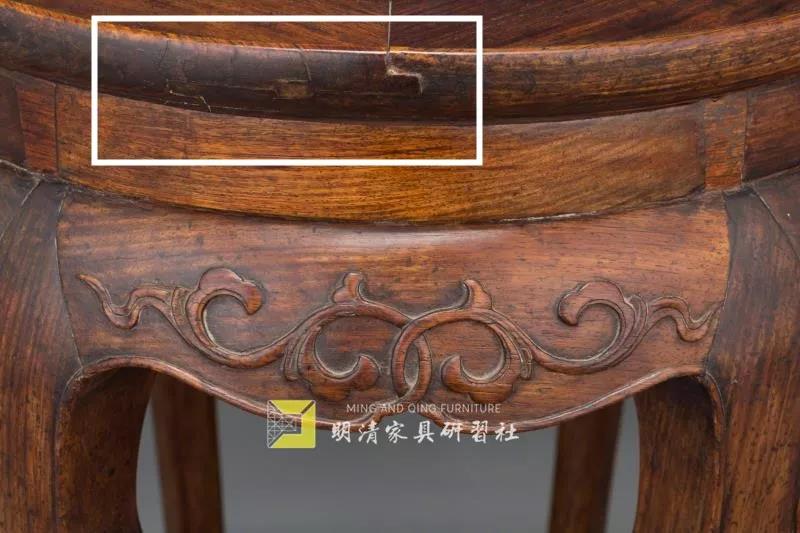

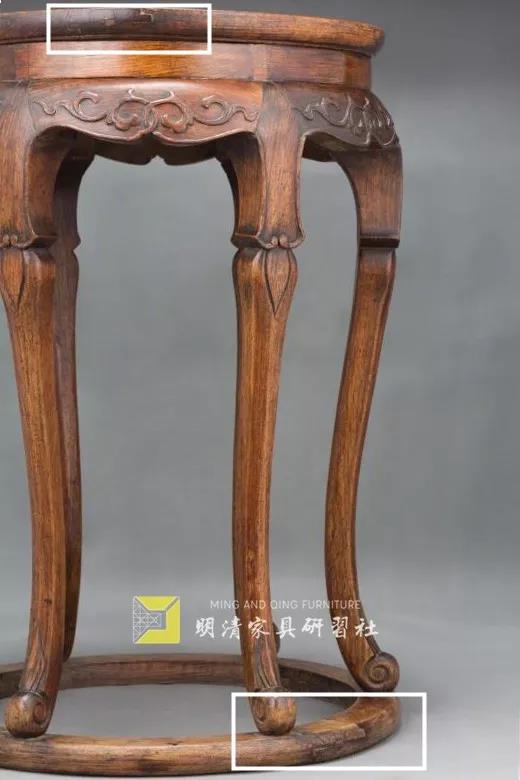

彎材結(jié)合常用就是楔釘榫����,多見(jiàn)于圈椅及交椅的椅圈、香幾或圓杌凳的托泥及邊框���,其中尤以圈椅及交椅的楔釘榫常見(jiàn)且造得精致�����。

匠師們把兩個(gè)圓材的一頭各做出長(zhǎng)度相等的半圓��,在半圓材的頂端做出榫舌�����,再把兩個(gè)半圓平面的后部與橫斷面相交

的轉(zhuǎn)角處開(kāi)出與半圓平面齊平的橫槽����。然后把兩材依平面對(duì)接���,使兩材上下左右都不能活動(dòng)����。但這種結(jié)構(gòu)��,還是能夠

向兩側(cè)的方向拉開(kāi),于是匠師們又在兩材合縫處開(kāi)一方孔�����,將一方形木楔釘進(jìn)去�,這樣,接口處既不會(huì)左右晃動(dòng)�,又

不致向兩側(cè)拉開(kāi)��,達(dá)到了堅(jiān)實(shí)牢固的目的���。

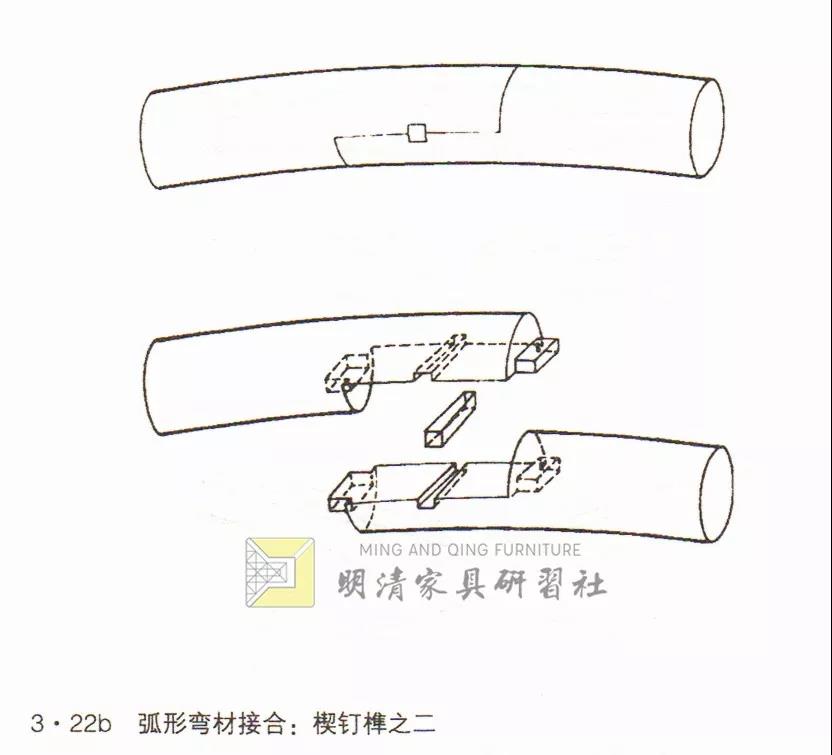

還有的楔釘榫盡端的榫舍在拍攏后伸入槽室�����,所以它的側(cè)面也不外露����,這種造法為防止前后錯(cuò)動(dòng)也能起一定的作用。

榫卯的直材結(jié)合問(wèn)題�����,說(shuō)白了,其實(shí)就是我們小時(shí)候?qū)W的“線的相交”問(wèn)題�����。即:在同一個(gè)平面中的兩條���,

只有兩種可能——相交和平行�����。而榫卯的直材結(jié)合只可能涉及相交問(wèn)題��,因?yàn)槿绻瞧叫嘘P(guān)系����,那么將沒(méi)

有榫卯的存在�����。所以根據(jù)“線”的相交����,我們可以概括出直材榫卯的三種方式�����,即:

在明清古典家具中���,直材結(jié)合的情況非常普遍��,大到桌案����、柜架的棖子腿足的結(jié)合,再到衣架����、四出頭官帽椅的搭腦、

扶手和腿足的相交�,杌凳橫棖、椅子管腳棖與凳椅的腿足的相交,甚至小到床圍子�����、桌幾花牙子的橫豎材攢接等等�����,

都能看到直材結(jié)合榫卯的影子����。

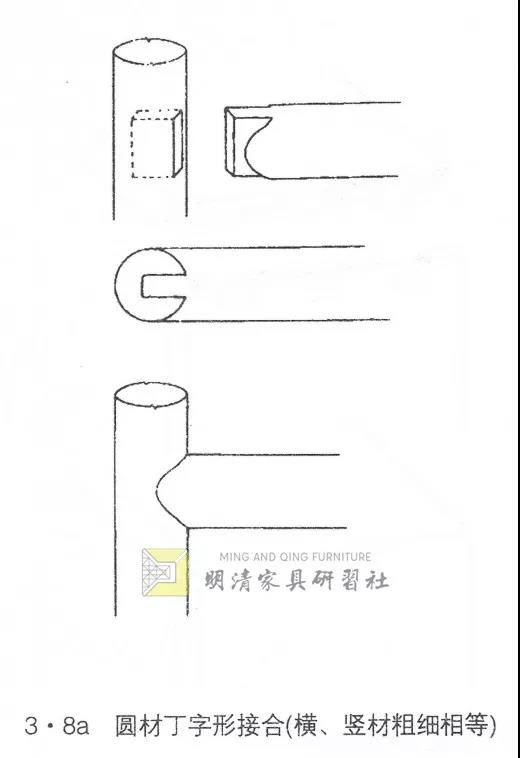

“飄肩”多出現(xiàn)在圓材的丁字結(jié)合上。兩根同樣粗細(xì)的直材����,橫材的里外皮做肩,榫子留在正中���,插入豎材與之拍合���。

這種結(jié)構(gòu)多見(jiàn)于四出頭官帽椅及圈椅的搭腦和腿足的連接,扶手和鵝脖�����、后腿的連接。

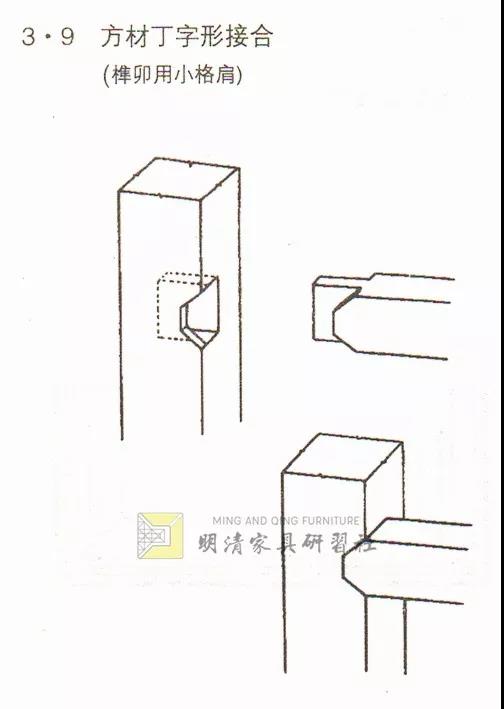

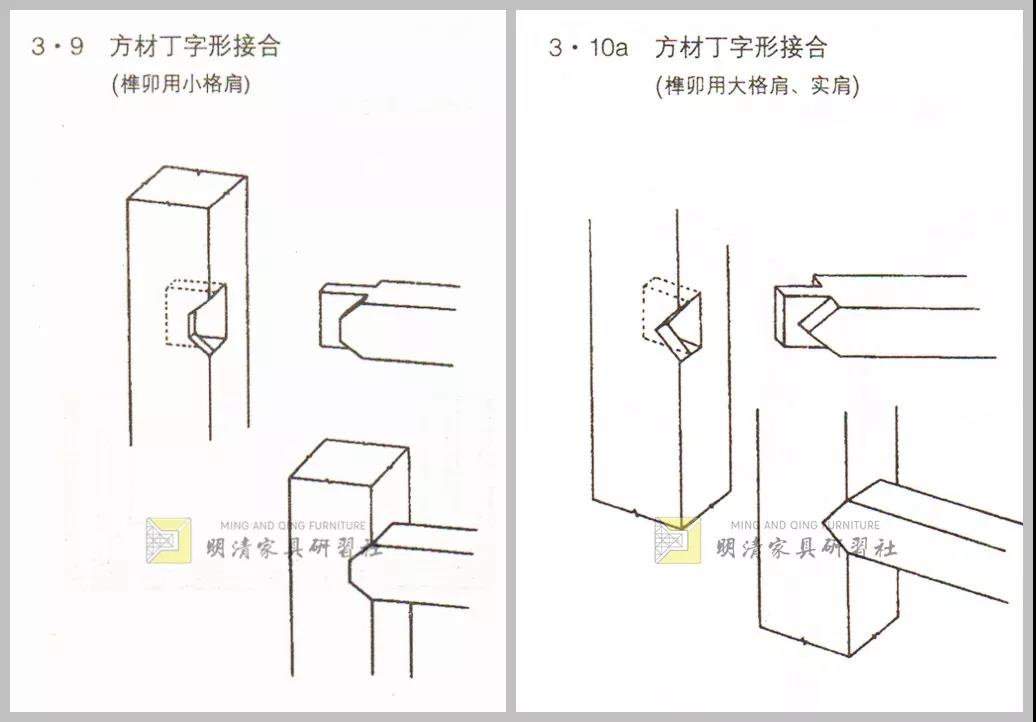

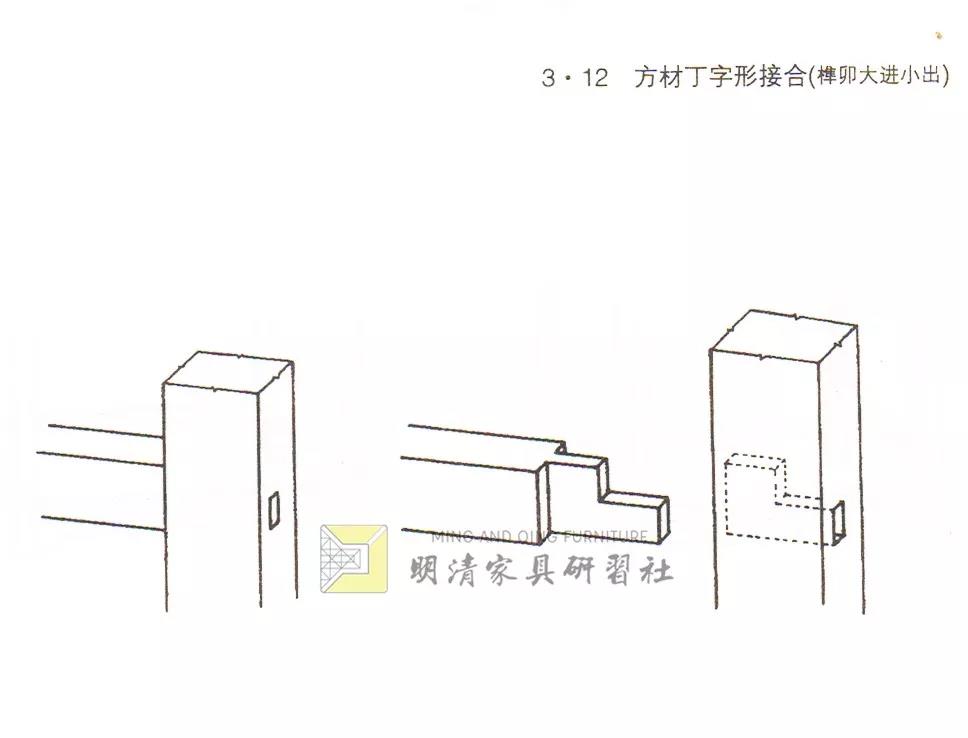

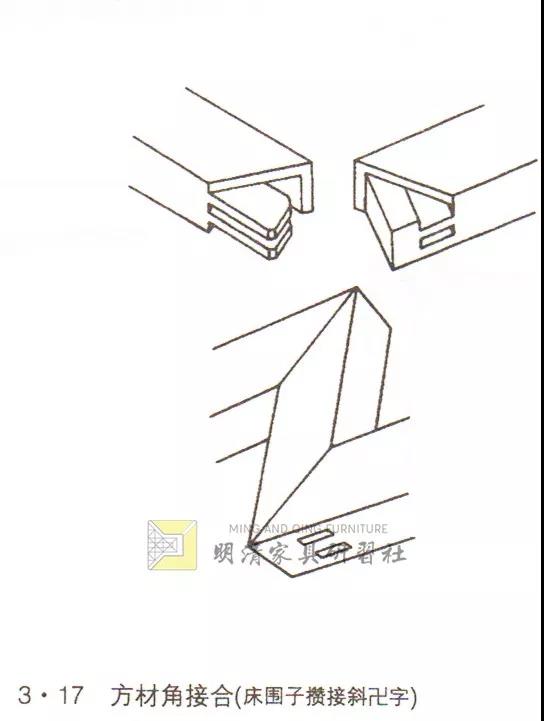

“格肩榫”��,多用于方材的丁字形結(jié)合���,且又有“大格肩”和“小格肩”?之分����。

“大格肩”即《營(yíng)造法式》小木作制度所謂的“攛尖入卯” ����;“小格肩”則故意將格肩

的尖端切去�。這樣在豎材上做卯眼時(shí)可以少鑿去一些,借以提高豎材的堅(jiān)實(shí)程度����。

小格肩(左)大格肩(右)

小格肩(左)大格肩(右)

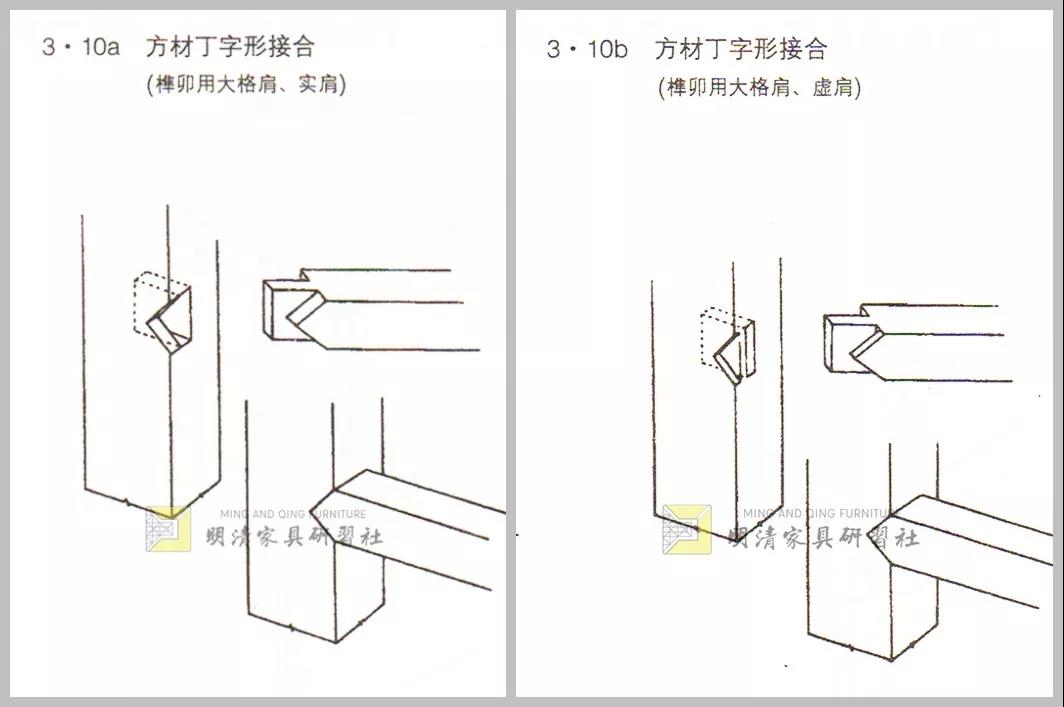

同為大格肩���,又有帶夾皮和不帶夾皮兩種造法。格肩部分和長(zhǎng)方形的陽(yáng)榫貼實(shí)在一起的���,為不帶夾皮的格肩榫��,

它又叫“實(shí)肩”�����。格肩部分和陽(yáng)榫之間還鑿剔開(kāi)口的��,為帶夾皮的格肩榫����,它又叫“虛肩”。

大格肩實(shí)肩(左)大格肩虛肩(右)

帶夾皮的由于開(kāi)口��,加大了膠著面����,比不帶夾皮的要堅(jiān)牢一些,但倘用料不大��,則因剔除較多���,反而對(duì)堅(jiān)實(shí)有損�����。

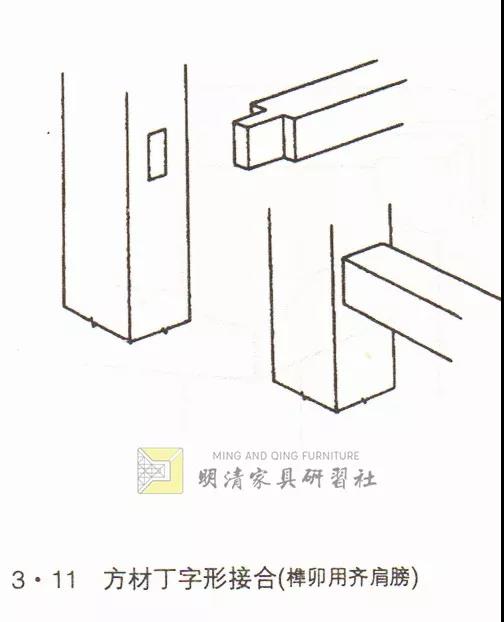

“齊肩膀”的造法��,又名“齊頭碰”����,區(qū)別于飄肩與格肩榫,往往在橫豎材一前一后并不交圈的情況下使用���。

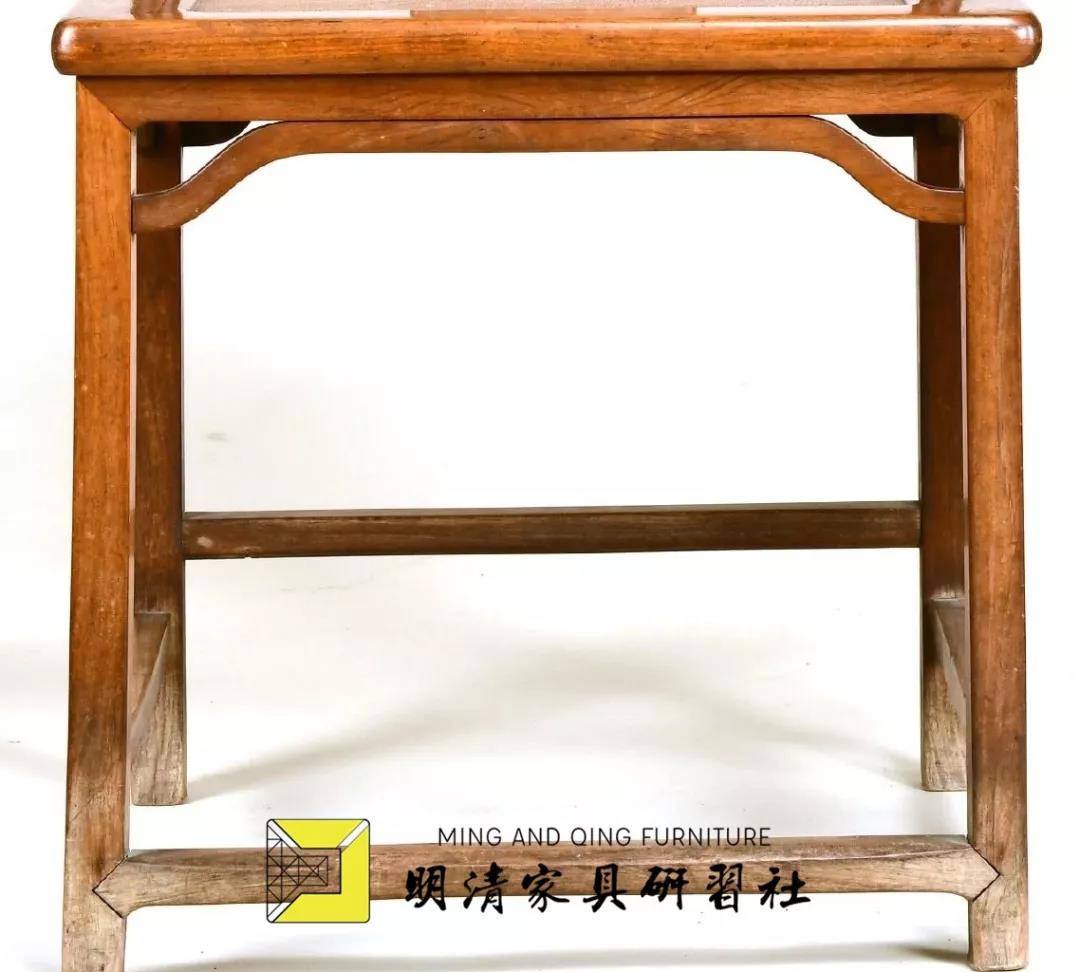

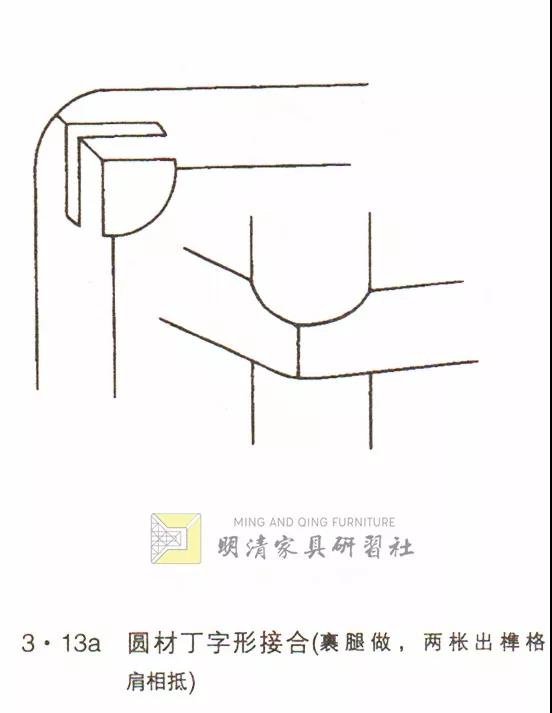

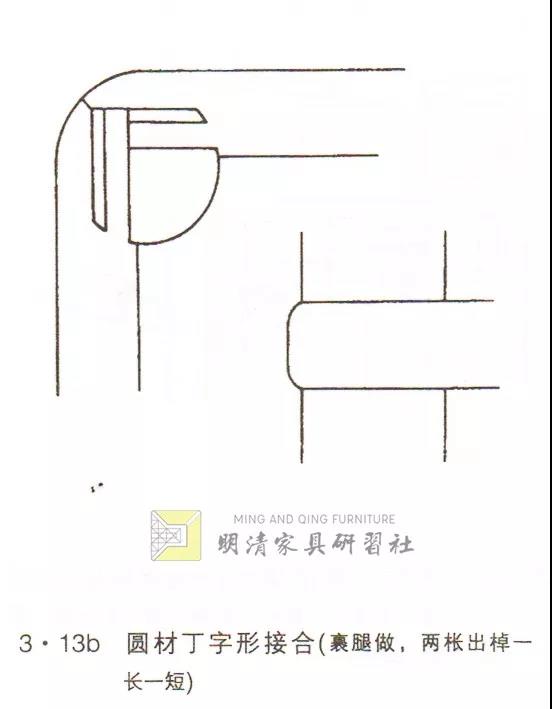

“裹腿棖”��,直材丁字形接合的一種���,多用在圓腿的家具上���,裹腿棖表面高出腿足,兩棖在轉(zhuǎn)角處相交,

外貌仿佛是竹制家具用一根竹材煨烤彎成的棖子���,因它將腿足纏裹起來(lái)�,故有此名�����。

腿足與橫棖交接的一小段須削圓成方�����,以便嵌納棖子�。棖子盡端外皮切成45度角�����,與相鄰的一根格角相交�����,

里皮留榫���,納人腿足上的榫眼����。榫子有的格角相抵����,有的一長(zhǎng)一短。

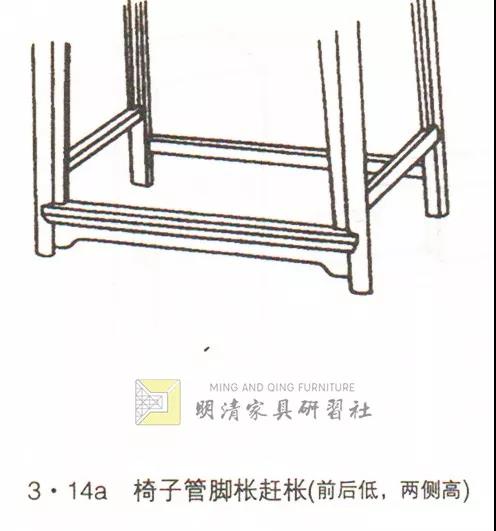

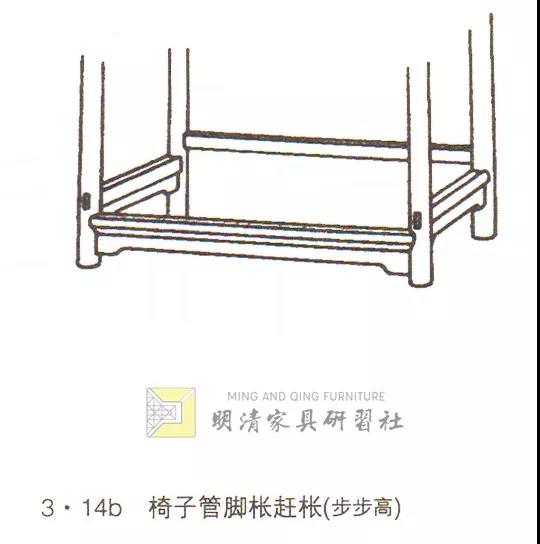

椅子的管腳棖一般為四根�,正面的根為了踏腳�����,必須低矮���,側(cè)面的兩根提高些,后面的一根又降低���,

這是“趕棖”的造法之一�����。另一種造法仍為正面的一根最低����,兩側(cè)的兩根稍高���,后面的一根則更高�,

名曰“步步高趕棖”���。趕棖就是為了錯(cuò)開(kāi)構(gòu)件��,使榫卯分散避讓?zhuān)患性谝惶帯?/span>

榫卯或構(gòu)件的彼此避讓?zhuān)康脑诓皇归狙奂性谝惶?�,以致影響?jiān)實(shí)�,因?yàn)殚狙鄣募锌偸怯捎谕茸愕恼?/span>

側(cè)兩面都要與橫棖丁字形結(jié)合才會(huì)產(chǎn)生的。

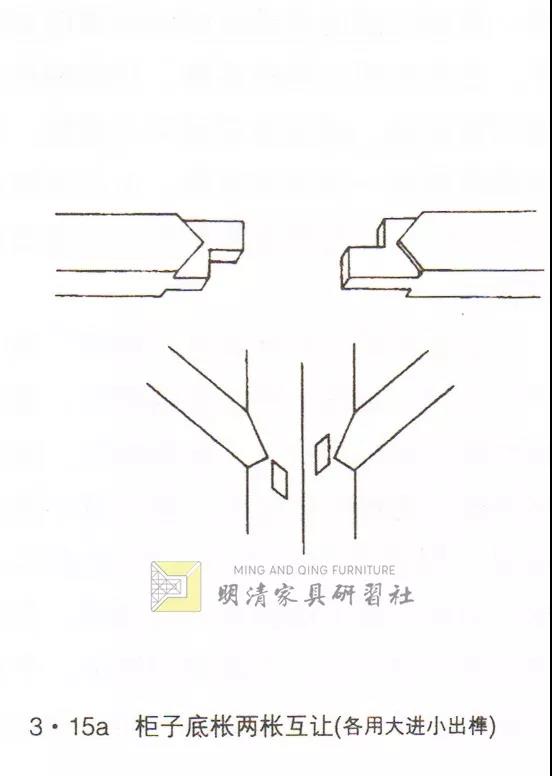

在造法上�����,有“大進(jìn)小出”的造法��,即把橫棖的盡端����,一部分造成半榫,一部分造成透榫����,納入榫眼的整個(gè)榫子面積大,

而透出去的榫子面積小���,故曰“大進(jìn)小出”�����。使用它的目的主要是為了兩榫能互讓���。

例如柜子正面和側(cè)面的底棖與腿足相交��,兩棖的位置是等高的�����。常見(jiàn)的一種讓榫方法是兩棖的出榫都造成大進(jìn)小出。

側(cè)面的一根切去榫頭的下半�,其上半成為透榫;正面的一根切去榫頭的上半��,其下半成為透榫��。因兩榫互讓?zhuān)恢掳?/span>

腿足鑿去得太多����,而正側(cè)兩面都用上了比較牢固的透榫�����。

丁字形接合的榫卯有“透榫”和“半榫”之別。透榫的榫頭穿透榫眼���,斷面木紋外露���。

半榫的榫頭不穿透榫眼����,斷面木紋不露�����。透榫比較堅(jiān)牢����,但不及半榫整潔美觀。

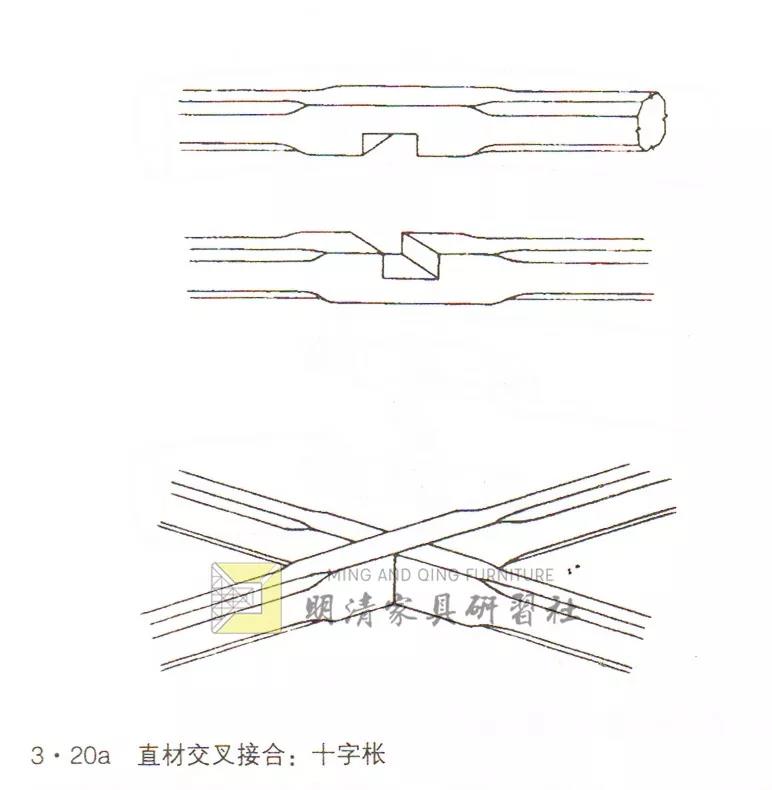

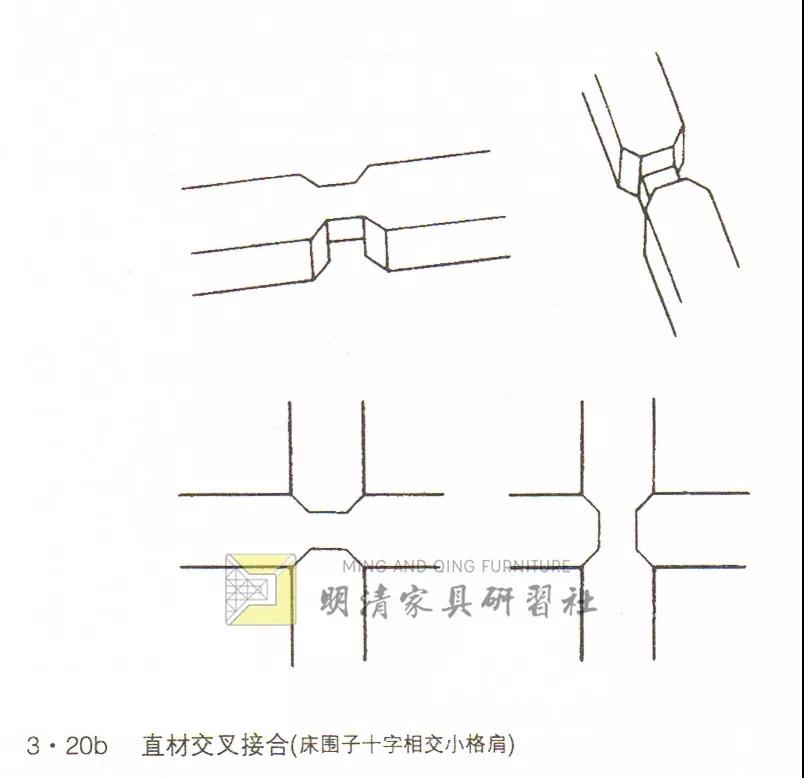

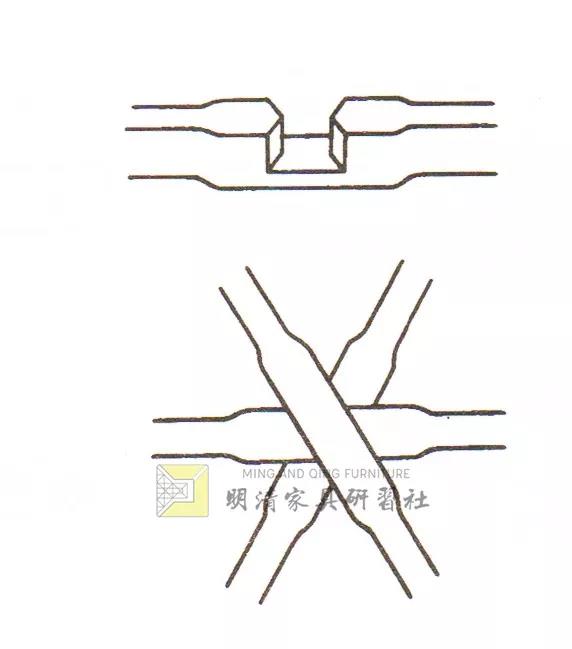

兩棖相交的情形在明清家具中稱(chēng)作“十字棖”��,常見(jiàn)于杌凳的腿足之間���、床圍子攢接卍字等圖案���。

其具體做法是�,兩材在相交的地方�����,上下各切去一半�,合起來(lái)成為一根的厚度。如果是纖細(xì)的直材交叉榫卯�,

常常會(huì)用“小格肩”,以免剔鑿過(guò)多�,影響堅(jiān)實(shí),此種做法在床圍子上多見(jiàn)���。

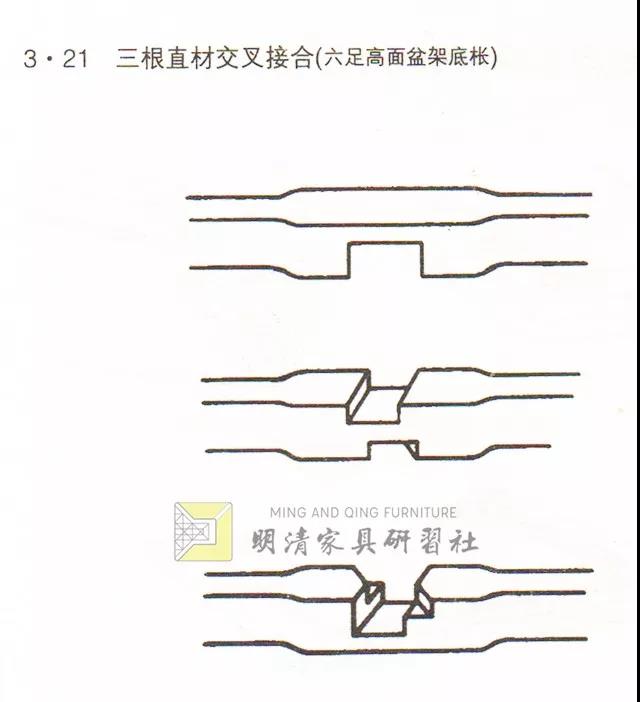

三棖相交其實(shí)是從十字棖發(fā)展而來(lái)的�����,常用于六足面盆架的六根腿足之間���。其具體做法是,中間一根上下

皮各剔去材高的三分之一���,上帳的下皮和下帳的上皮各剔去材高的三分之二�,拍攏后合成一根帳子的高度���。

面盆架帳子除相交的一段外���,斷面多作豎立著的橢圓形。加高用材的立面�,為的是剔鑿榫卯后每一根的余料還有一定

的高度。三棖相交處的一小段斷面為長(zhǎng)方形���,棱角不倒去��,也是考慮到其堅(jiān)實(shí)才這樣做的���。

凡兩部件結(jié)合后不露榫頭的即為悶榫����,在明清家具中多用在南官帽椅�、玫瑰椅等搭腦、扶手和前后腿的結(jié)合處��。

悶榫的形式多種多樣�,單就直材角結(jié)合而言�����,就有單悶榫和雙悶榫。單悶榫是在橫豎材的兩頭一個(gè)做榫舌���,一個(gè)

做榫窩���;雙悶榫是在兩個(gè)拼頭處同時(shí)做榫頭和榫窩。兩接頭的榫頭一左一右��,榫窩亦一左一右�����,與榫頭相反�����,

這樣兩側(cè)榫頭就可以互相插進(jìn)對(duì)方的槽口��。

除此之外��,悶榫還有的一端出單銀錠榫,也有一端出雙銀錠榫���,當(dāng)扣合后不能從平直的方向?qū)⑺鼈兝_(kāi)���。還有一種

悶榫結(jié)合方法,橫豎材都切出45°斜面�����,在斜面上鑿出榫窩���,再用一塊方木塊插入兩邊的榫窩�����,用膠粘牢��。

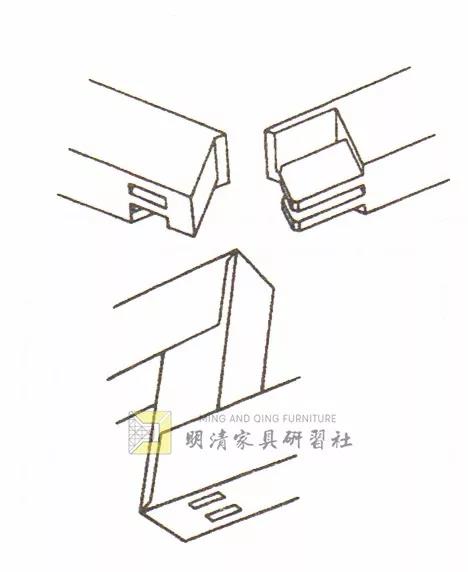

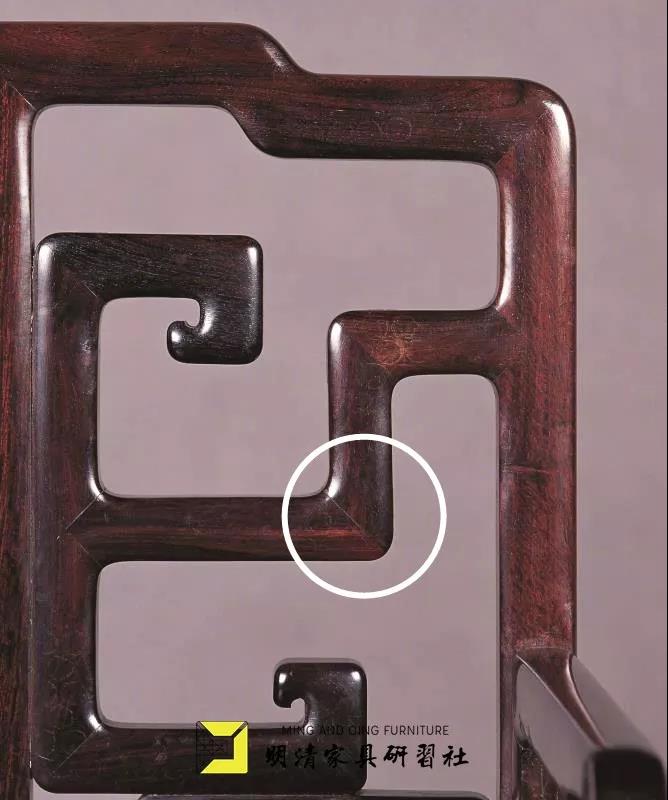

羅漢床��、架子床圍子的萬(wàn)字或曲尺����、拐子等的橫豎材攢接,多為方材角接合��,一般做法用透榫或悶榫�����。

而有的萬(wàn)字交角角接合非常復(fù)雜��,交角結(jié)合從正面看是格肩榫�,在背面才看出萬(wàn)字的每根短材兩端均非

簡(jiǎn)單地切成斜角,而是留出薄片�����,蓋住長(zhǎng)材盡端的斷面�����,只在角尖處才和長(zhǎng)材格角相交。

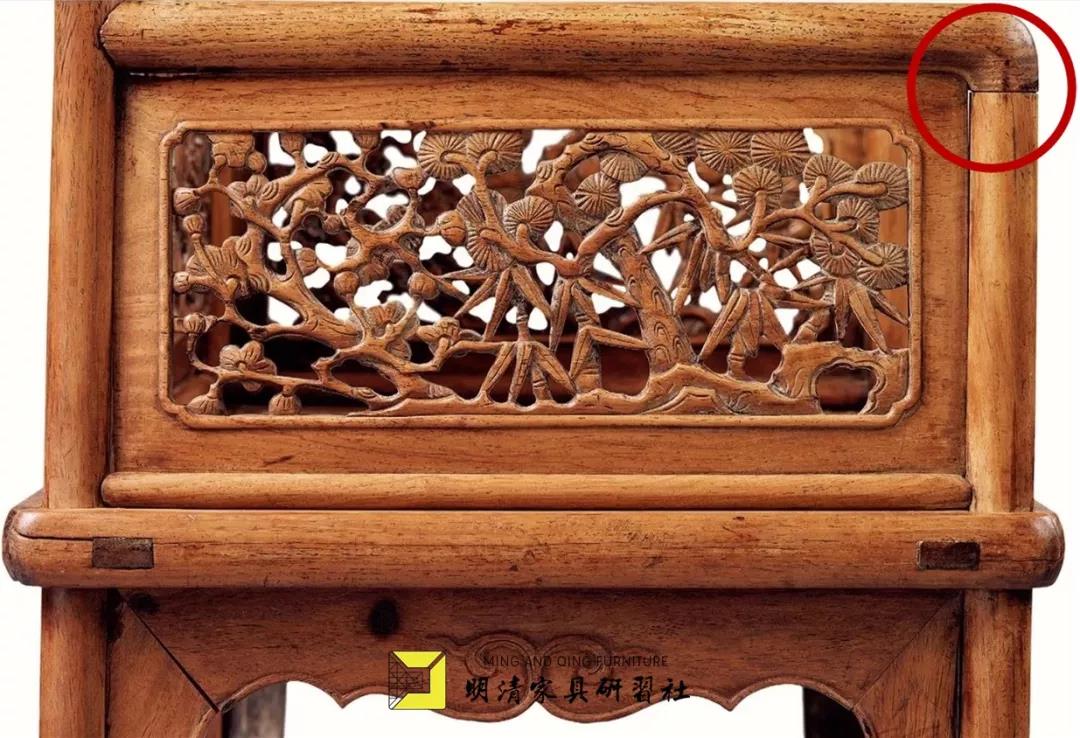

嚴(yán)格意義上說(shuō)����,“挖煙袋鍋榫”屬于悶榫的一種。只不過(guò)橫豎兩根直材不用45°斜面�,而是把橫材造成轉(zhuǎn)項(xiàng)之狀

而向下彎扣,在下面做出榫窩�,直材上端做出榫頭,將橫材壓在豎材上�,北京匠師據(jù)其形象稱(chēng)之為“挖煙袋鍋榫”。

南官帽椅及玫瑰椅的搭腦和扶手的轉(zhuǎn)角處常用這種做法�。

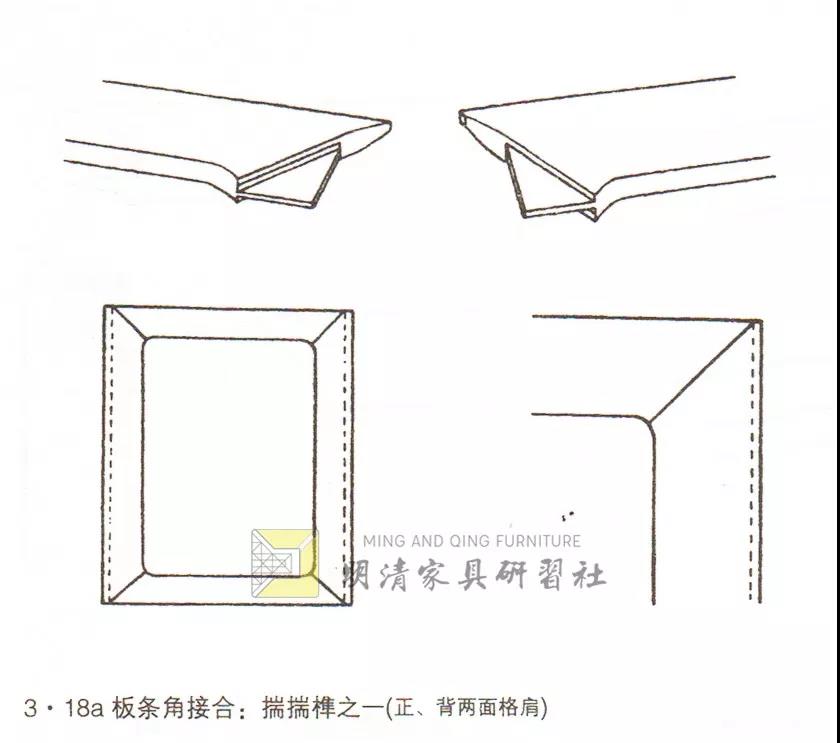

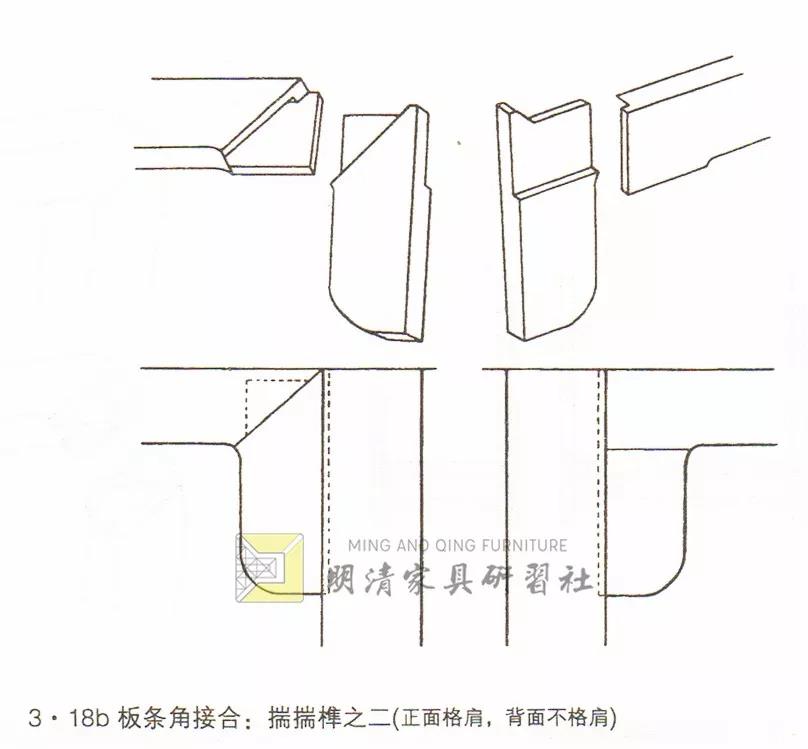

揣揣榫的造型是兩條板材各出一榫互相嵌納����,言其如兩手相揣入袖之狀。揣揣榫多用在椅子����、架格、亮格柜等

家具的牙條與牙頭的結(jié)合處�����,由三根板條合成“券口牙子”��,或四根板條合成的“圈口牙子”�。

揣揣榫的具體造法則有多種�,常見(jiàn)的兩種是:正面背面都格肩相交����,兩個(gè)榫子均不外露,

這是最考究的造法��;另一種是正面格肩��,背面不格肩�,形成齊肩膀相交。

?— 讓最好的家具����,傳承有序 —